在第二次世界大战的历史中,有不少令人敬重的战车。但也有一些车辆,却让战斗中接触过它们的士兵感到恼火。苏联的BA-64装甲车正是这样的技术产物——虽说“用得上”,却谈不上“受欢迎”。它是在极其困难的时刻诞生的,当时前线急需哪怕是一点装甲防护,它也迅速成为了“理想与现实妥协”的象征。

当装甲成为迫切需要

1941年夏天将红军的历史划分为“此前”和“此后”。如果说在此之前,装甲车辆还只是某种辅助装备——用于后方警戒、护送车队,或是在阅兵式上展示气势——那么现在,它已经成为不可或缺的生命线。德军装甲师的闪电进攻、对关键通讯节点的占领、绕后与纵深打击,迫使人们重新审视机械化战争的本质。

没有装甲掩护的步兵会在包围圈中被焚毁,与指挥部的联络在最初的打击后就会被切断,部队只能撤退,根本无法守住防线。旧式装备一个接一个被毁,而又没有可以替换的新装备。

BA-10装甲车

BA-10装甲车

到了1941年中期,红军的装甲车库存不仅是短缺,简直可以说是“告急”。之前押宝于如BA-10这样的重型三轴装甲车——它们是在30年代设计制造的——如今却成了“陷阱”。这些车体积庞大,在恶劣路况下几乎无法通行,耗材惊人,但产量却极其有限。复杂的结构、脆弱的底盘,以及工业产能的严重不足,使得这些车辆在新的战场环境中几乎毫无用处。

而前线真正需要的是机动性强的装备:轻便、快速、能迅速制造并投入战斗的车辆。战争改写了规则,而军队却尚未做好准备。

BA-64装甲车

BA-64装甲车

必须马上找到解决办法。工业体系既没有时间余地,也没有资源储备。德军节节推进,前线迫切需要一种能用现成零部件拼装起来的战车。于是,一款四轮驱动的轻型汽车GAZ-64成为了理想选择——它设计新颖、结构简单、已经投入生产。

它最终成为新型装甲车的基础。尽管处处妥协,但这种车确实有可能迅速抵达前线。正是在这种对“哪怕能派上点用场”的迫切需求下,在金属、人力等一切资源都极度短缺的条件下,BA-64的构想应运而生。这是一辆几乎称不上是“设计”的战车,而是“拼出来的”,只要它能完成一点任务,就算成功。

轻型装甲车

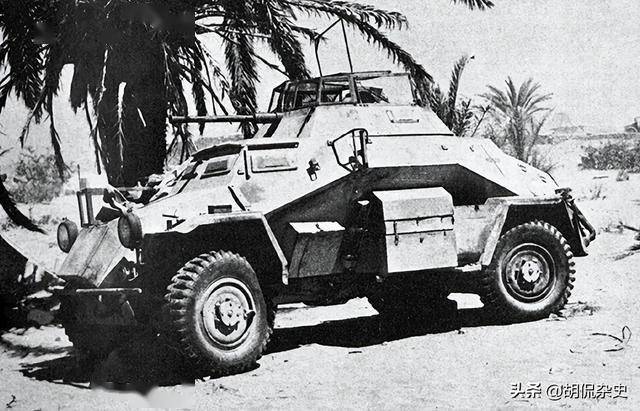

Sd.Kfz. 222装甲车

Sd.Kfz. 222装甲车

BA‑64的设计工作始于1941年秋季,背景远称不上理想。在轰炸的压力下,人员与设备都严重短缺,斯大林工厂的工程师们试图“用最少的资源做出最大的成果”。他们获得了一辆缴获的德制Sd.Kfz. 222装甲车——这是一种轻型侦察车辆,带有敞开式炮塔,机动性良好。虽然没有能力去复制它——既缺材料,也没有技术基础——但这辆车为他们指明了方向。他们采纳了“轻巧、灵活、适合侦察和通信任务”的装甲车理念,并开始将其本地化改造。

盘来自GАЗ-64

盘来自GАЗ-64

车辆的基础是GАЗ-64——这是一款受美国“班塔姆”启发设计的越野车,技术上与后来闻名的“威利斯”很相似。设计师们在其车架上安装了由厚度在6至15毫米之间的装甲钢板拼接成的车体,钢板是倾斜安装的,以尽可能增强防弹能力。由于没有专门为此轧制的装甲钢材,只能使用现有的钢板原料。车辆没有真正意义上的炮塔——车顶开了一个孔,上面安装了DT机枪的支架。射手必须站在车外、半身露出,这使他很容易受到攻击,但别无选择。从车内观察外部主要通过带装甲盖的观察缝,视野受限,但起码具备一定防护。

BA-64

BA-64

底盘结构几乎没有改动。悬挂系统非常硬,轴距短,轮距窄——这让车辆对地面不平十分敏感,容易倾斜。最初连备用轮胎都没有,这是后来才加上的。不过这款装甲车本身很轻,能在公路上跑到每小时80公里,在压实的土路上也能稳定行驶。车内可以容纳两人:一名驾驶员和一名配备机枪的指挥员。

整个项目在1942年初完成测试,通过审批后迅速投入量产。首辆量产型BA‑64在4月出厂,到了夏季,它已经被用于斯大林格勒战役前线。在极短时间内,这辆车成为了“应急技术研发”的象征:虽然仓促拼凑,但及时送达战场。

那它为什么不受欢迎呢

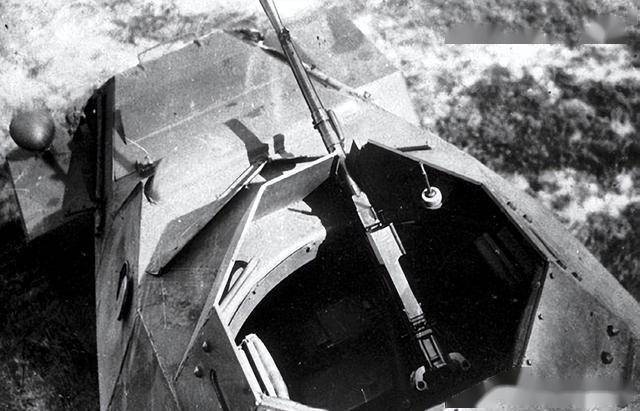

装甲车的炮塔

装甲车的炮塔

从指挥层的角度来看,BA‑64是一种成功的折中方案。它可以迅速生产,不需要复杂的组装流程,有助于弥补装备短缺。轻便、紧凑并带有一定装甲防护的特点,使它适合用于后方巡逻、次要方向上的侦察以及护送车队。在不需要与敌人正面交战的场合,它确实发挥了作用。在城市环境中,尤其是在清剿行动中,它常被当作移动火力点使用。一些车辆甚至被改装为通信、补给或伤员运输车。如果任务止步于此,或许人们对它的评价会宽容些。

行驶在铁轨上的装甲车

行驶在铁轨上的装甲车

然而,对于那些每天驾驶它的人来说,意见就截然不同了。BA‑64在使用中极为不便。狭小、闷热、嘈杂的车内空间让任何长途行驶都变成一种折磨。夏天几乎无法呼吸,冬天则必须穿着厚厚的毡靴和皮袄,几乎不能动弹。射手必须露出半身在外,像靶场中的活靶子。一发重口径子弹击中车体就可能穿透,根本无法抵御。视野极其有限:驾驶几乎是“盲驾”,而这在战斗中是致命的。驾驶该车需要较强的技巧,特别是在复杂地形中,它甚至在轻微的斜坡上也容易倾翻。

阅兵中的BA‑64

阅兵中的BA‑64

士兵们称它为“轮子上的棺材”,驾驶员则尽量避免急转弯。BA‑64容不得犯错。它高高的重心和短轴距导致车辆比人们希望的更容易翻车。遇上湿滑路面会失去稳定性,遇上松软地面会陷车,而在斜坡上则会倾斜乃至翻覆。在战斗中,车组唯一能依靠的就是速度——冲出来、射击、立刻撤离。因此,只要有机会,士兵们常常直接弃车。如果陷车或损坏,他们宁愿换车也不愿修它。这辆车从未赢得人们的尊重,更像是一种“临时方案”而不是战场上的战友。尽管在困难时期它确实解了燃眉之急,但前线士兵始终无法爱上它。

时至今日,装甲车辆已经经历了长足的演进,转变为高度适应特定任务的理想轻型装甲装备。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏